普鸣、李汉松谈中国哲学为何依然重要

普鸣(右)、李汉松(章静绘)

2022年11月4日,哈佛大学举办了一次关于中国哲学的座谈。哈佛大学东亚系的普鸣(Michael Puett)教授与哈佛大学政治系、华东师范大学全球思想史研究中心的青年学者李汉松探讨了中国哲学对生活方式、社会关系、经济治理的启发,以及中国传统与世界哲学的比较。这篇对谈即由此次座谈整理而成。谨向主办此次对谈的哈佛大学中国学生学者联合会、主持人刘心怡(哈佛大学教育学院)和孟祥(哈佛大学统计系)致以谢忱。

毫无疑问,中国哲学在历史上曾经扮演过重要角色。那么,在两位看来,中国哲学依然重要吗?如果回答为“是”的话,为什么?

李汉松:普鸣先生应该与我会有共识:中国哲学依然重要,因为它依然能够指导我们如何更好地生活。“哲学是一种生活方式”,对不谙中国哲学的人而言,也非奇谈怪论。毕竟,苏格拉底的追求便是以哲学检验生活,使困居尘世的生命也能映照出高悬星空的理型。而印度哲学也是一种生活的实践:阿周那不但要依据“达摩”(धम्मः)言行,还要在宇宙万物之中找到“一己之达摩”(स्वधर्मः)方能安身立命。与后世的苦行僧不同,古印度哲学家不认为精神生活和物质生活之间不可调和,反倒相信美德的人生理应欣欣向荣,充满情爱(कामः)和成功(अर्थः),而非“屋小而漏”便禁欲而安。倘若哲学向往美德和正义,也指明功利和权宜,那么谁不能受益于哲学呢?但是今天,我们不仅探讨世界哲学的共性,也关注中国哲学的特殊性:中国思想传统有什么独特的视角,可以重塑我们的生活方式?我们大可以重新想象、重新恢复这些资源,进而重新思考此时和此地的人生。

普鸣:我完全同意,哲学就是一种生活方式。如果你问我,中国哲学为何是世界哲学的一部分?我一定会说:中国哲学的核心,一如古希腊哲学和古印度哲学的精神,在于一种生活方式。那么,摆在我面前的问题是:中国哲学有何独特之处呢?通常而言,中国传统关注自我修养——哲学的人生在于训练自己更好地立于天地之间——这一点也为希腊和印度哲学所共有。然而,我认为中国古典哲学的妙趣在于,中国哲学家似乎领悟到了人之所以为人有哪些心理特质。很多中国哲学家所共享的一个观点是,作为人类,我们是混沌一片:能量、情感、欲望、各种机体功能。我们成为什么,取决于我们如何塑造这片混沌。我们或许自强不息,最终功成;也或许力所不及,一败涂地。生命之初,人人混沌。当我们遇见其他“混沌体”时,彼此会牵引出一些能量。譬如,此时如果汉松提出某个绝妙观点,会牵引出我兴奋的能量,而如果有人闯入这间讲堂呵斥我,会牵引出我的怒气。所以,我们生活中的首要危险是被各种直接的经验牵着鼻子走,拖来曳去,从而过着一种被动的生活。但接下来还有一个更大的危险。自年幼起,我们就逐渐形成一套又一套模式化的反应。很快,我只能通过这些既定模式对这个世界做出回应了。当任何事情令我想起汉松提到的绝妙观点时,我便大感兴奋,即便他并不在我身边,当任何事情令我想起骂我之人时,我便怒火中烧,即便无人呵斥我。所以,我们这些“混沌体”堕入了既定模式,而这些俗套又成为我们的一部分,我们却误以为这些就是我们性格的一部分!我们通常会说:“我这个人就是脾气差!”经验上来讲,这一陈述并不一定错误,但是它陈述的内容却非“真我”,而是我后天落入的俗套。

那么,应当如何应对这一危险呢?中国古典哲学教我们如何训练自己,改变自我、培植更好的关系、接触这个世界,甚至创造出能让我们繁荣兴旺的社群。其中的秘诀是礼仪——这个词恐怕在美国是颇不中听的。我们所处的西方世界瞧不起“礼仪”,认为这是浮夸虚空的形式。然而中国哲学家教给我们的礼仪却是一种自我训练的方式,以求超越个人视角的限度,打破常规,真正感知世界、介入世界。在这一意义上,我认为你找不到太多的哲学传统能够企及中国哲学的复杂和深度。

关于“礼仪”这个话题,能否展开谈谈?

李汉松:不妨讨论一种具体的礼仪:父子关系中的角色互换。父与子都走出自己的“舒适圈”,由儿子扮演父王,而父王则反过来扮演儿子,一如《礼记·祭统》所言:“夫祭之道,孙为王父尸。所使为尸者,于祭者子行也;父北面而事之,所以明子事父之道也。此父子之伦也。”从角色扮演之中,我们能获取一些伦理洞见,或许能改变平日的生活方式,因为“知为人子,然后可以为人父;知为人臣,然后可以为人君;知事人,然后能使人”。纵观“中国思想的实践史”,这种角色互换在“父子之伦”的语境之外也颇为常见。譬如,中国古代的教育思想提出,师生关系也可以互换。从感叹“起予者商也”“后生可畏”的孔子,到韩愈、朱熹、柳宗元和王夫之,都认为师生之间应本着平等和相互的精神探索真理:既然“师不必贤于弟子”,则“当仁不让于师”,平日里“诸生问辩”“交以为师”,“有疑难处同商量而已”。即便是在外交争锋之中,也有这种角色互换的现象,譬如,宋明时期,朝中学士甚至要站在高丽王的立场上拟表,抱怨本朝的不是。这当然是一种战略手段,但也无疑是一种国际政治语境中的角色互置。不论家庭、教育抑或外交,这种换位思考是中国思想的一大资源,此前却并不受人重视。这是一种礼仪——修辞和言行双重意义上的礼仪。我们从这种礼仪中洞察世界如何运转,继而以更开阔的视野和包容的心态去介入这个世界,甚至把握其走向。回顾当下,我们生活在一个无法设身处地彼此对话的时代。不论是个人还是集体,我们常常抓住伦理本质的一个片面,各说各话。而中国哲学似乎恰恰能提供一种“沟通的伦理”。

普鸣:的确如此!在我们所处的世界,尤其是美国的公共论域,有一种陈词滥调:“做真实的自己!”“爱自己、拥抱真实的自己!”我要爱自己的强处,也要爱自己的短处,因为不论如何,“这就是我!”前提是,存在一个“我”,而我必须尊重这个绝对真实的“我”。这样说也预设了一种惰性,我不应该改变自己的视角——这就是汉松所说的“片面伦理”。在中国哲学看来,这种“片面”是由一系列陈腐而机械的惯习形成的。许多人陷入了这些既定模式,还以为这些模式定义了“自我”,甚至拒绝摆脱其羁绊,因为那样我就不是“我”,而是“他人”了!中国哲学认为,我们必须打破自己的直观视角,摆脱一些既定的关系模式。如果不解脱出来,这些既定模式可能会持续几十年,甚至终此一生。那么,如何击破呢?以另一种视角看世界。诚如汉松提及的《礼记·祭统》中的那则记载:想象你是一位君主,也是一位父亲。你的父王去世不久,你继承了王位。多年来,你生活在父王的阴影之下。你从他那里受教甚多,但他同样犯过错误,你必须从中汲取教训。现在登上王位的你也想培养一个好储君,可惜天不尽遂人意,你与父亲的矛盾投映到了下一代上。此时,你不该感叹自己无休无止地困在俄狄浦斯式的悲剧之中,而是应该打破这些模式化的关系。具体而言,就是父子二人同时步入一个“礼仪场”——请注意,不要脸红(《礼记·祭义》:“孝子临尸而不怍”)。之所以要强调这一看似无关紧要的细节,是因为:你已不是自己,而是儿子的儿子;而你的儿子则是他父亲的父亲。你们必须身临其境、设身处地,才不会脸红。你的儿子朝南而坐,你则北面事君。当然,离开“礼仪场”后,你仍然是君王,他仍然是儿臣。但是经过这么一遭,你就会被迫意识到:自己本来便身处既定模式之中,扮演着特定的角色。你或许会明白,你儿子现在的状态,正是你当年面对父王的处境。而当储君坐在宝座上面对你时,年纪轻轻就意识到父王责任之重大、高傲专断之危险。也许,这次礼仪结束时,你又回归了之前的模式:你仍然大骂儿子疏懒。但这只是多次礼仪中的一次,也是多种礼仪中的一种。通过在教育和外交等方方面面实践这些礼仪,我们能够改变视角。因为你必须成为“他者”才能换角度看世界、看自己。慢慢地,你会发现这个世界也是混沌一片,但这是一个可塑的混沌世界。

李汉松:是的,这种角色扮演可以总结为一种中介“自我”与“他者”的途径。这种中介愈具反思性,便愈能开启更多的个人意识和“互主”意识。这也是众多哲学学派感兴趣的一个话题:如何连接个人之间、个人与集体之间的认知缺口。

关于中国哲学,有一种观点认为,它强调对社会关系的关注,忽略对个人心智的探究。对此,两位作何评价?

李汉松:这是过去常有的一种对中国哲学的偏见,认为中国传统只关注社会关系,不关心个人心智。在这种偏见看来,“礼仪”无非通过习俗为个人在集体之中寻找一个位置,而社会角色一旦落实,你只需坚守岗位即可。简而言之,中国哲学典籍中缺乏对“自我”的探究,只会教你如何待人接物,却无法给你阅读陀思妥耶夫斯基和克尔凯郭尔时感受到的那种震撼。

实际上,在我看来,中国哲学诘问“自我”是不遗余力的,而且相当深刻。中国哲学家尤其关注自我的独立性和复杂性。即便是要克服意欲的潮起潮落,不受外物左右,其前提也是一种深刻的自我认知。不认识自己,则无法看清混沌现象背后的本质,也就谈不上改变自我,遑论改变世界。管子曰:“君子使物,不为物使。”庄子曰:“举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮;定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。”单单是与世隔绝,两耳不闻窗外事,是无法企及这种境界的。必须对自我和外物都完全清明,才能真正地自知自持。

普鸣:“中国哲学强调社会中的礼仪,漠视自我”是哲学界对中国传统最常见的一种批判,也是一种重大的误读。事实恰恰相反。正是因为中国哲学对人际关系的深刻解读,才滋生出如此复杂的自我认识。如果我们先抛开人际维度,只真空地探究个人,其危险是无限复制一些陈规旧习。也许我们能从西方传统中获取深刻的心理学知识。我们读莎士比亚的《奥赛罗》时,想必有感于伊阿古这一人物心理之深刻。但是凭什么说伊阿古是一个“心理复杂的人”,而非一个“囿于模式的人”呢?毕竟,伊阿古又能有什么复杂的动机呢?我反倒认为,莎士比亚在这个问题上,相当“中国”。最有意思的问题是人际关系如何定义“自我”。这也是《哈姆雷特》提出的疑难。总之,中国哲学指出了欧美思想已在慢慢丢失的人性复杂性。一旦你读懂了这种复杂,你就在实际操作上打开了新的可能。正如汉松所说,在中国哲学的世界中,有一脉传统是思索如何修炼“自我”的。你在社交层面上下的功夫,也可以在修炼一己之“气”上体现出来。《庄子》甚至要求你从龟、蛙、鱼、蝶的角度看世界!这难道是丢失“自我”吗?绝非如此。庄子恰恰认为,采纳这些动物的视角,你才能看清万物混杂的实质,才能最终从社会形态中把自己的性灵解放出来。所以我同意,中国哲学正是通过反思社会来反求诸己,深化、分化个人修行之要务的。这听上去是个悖论,但只有在一种悖论之中才能生出如此深邃的自我观念。

李汉松:普鸣先生所说的养气修身之道让我想到,柏拉图主义者也想象出不同的能量在体内流动,而哲学家要驯化、平衡这些能量,影响它们行进交融的轨迹,让它们彼此结成“同盟”而非相互撕裂,从而驾驭自身,与宇宙真理合拍。最显著的几种能量就是《斐德罗篇》中的三驾马车:意气、爱欲和理智。除非我能找到一架天梯,直通云霄,永远定居在理型的境界,不然我必须以一种有灵魂有肉体、既独立且社会的形式存在,不断改良我的处境。而我的处境之一便是政治。《管子·内业》提出,提炼精气神,遂能君万物——用社会科学的语言说,这是内圣而外王的“微观基础”。“一言得而天下服,一言定而天下听”,这是何等的气象!这学期我和迈克尔·桑德尔教授合授了一门“贤能政治”课。所谓“贤能政治”,无非是批量生产平庸的精英而已:读耶鲁法学院,入业界赚些美元,再竞选个议员。这种粗俗的“贤能”观并没有美德政治,更谈不上近乎成圣成神的“精气神”了。

“贤能政治”牵扯到的是一个古老而又深刻的问题:美德和政治之间存在何种关系。可否从美国当下的语境和中国哲学的语境出发,谈谈这个话题?

普鸣:我想先从美国语境谈起。我完全同意汉松对美国所谓“贤能统治”或“精英政治”的看法。在当代美国,“贤能政治”引发了许多辩论。它是否真正存在、是否行之有效?还是说,“贤能政治”只是精英阶层的自我复制?我认为,“贤能政治”极其狭隘。就升学而言,其定义为考一个标准化考试的高分。SAT之类的考试荒谬至极,谎称测试你的智力和理解力,实际上测试的只是你是否愿意浪费足够的时间备考而已。如果你想在美国读大学,就必须浪费这些时间。我们据此自称创造了一个“贤能统治”的社会,实际上,这只是个你生在供得起自己读名牌中学的富贵人家,或者恰好有充足时间训练备考,便能前途光明的社会。与此不同的是,中国传统的“贤能政治”在于自我教育、自我训练和自我修养。这是个真正脱胎换骨、自我改变的过程。这种考试不谎称考量你的智力,而是考验你是否愿意探知、接触、介入一个复杂的社会。

我可以举一份科举考题予以说明:假如你是个地方官,面临棘手的冲突和张力。此地情况复杂、形势严峻。请你写一份奏表,向你的上级阐述你将如何应对。要知道,这种考核没有正确答案,因为考题描述的情景是一系列无法解决的难题。但是考官真正出的题是:请向我证明你能看出协调诸方之难,并且在现状的束缚下,有魄力提出一些行之有效的具体方案,譬如在这里筑一座桥、在那里减些赋税、将这座寺庙移至别处,等等。如果你的建言令人心悦诚服,想必你要论证:如果这样做,我们就能使局势转向另一个轨道;但你也会承认:我的计划并不完美,甚至会新增如下几项隐忧。为了降低这些风险,我建议附加如下一系列措施。你在展示的其实是对复杂问题的敏感度和感知力。此外,鉴于你采用的体裁是一份奏疏,你必须在修辞上下足功夫,争取劝服对方。按理说,除非你穷尽多年时光修身研学,不然绝无可能交上令人满意的答卷。

中国传统不那么看重绝对的智力,而更关注自我修炼的意志和境界。也许你通过考试,谋得了一官半职。但即便你落榜,在乡间镇里教书,或是从事他业,你也是个有学养之人,甚至能教化人心,激励他人也自我修行。依照这种“贤能”观,贤能不仅是教育水平和考试成绩,而是通过修行使自己成为一个了不起的人。不论你考中还是落榜,抑或是“学而优但不仕”,这种修身都意义深远。

在更为宏观的层面,关于如何振兴经济、造福一方,中国哲学中又有些什么可供借鉴、行之有效的思想呢?

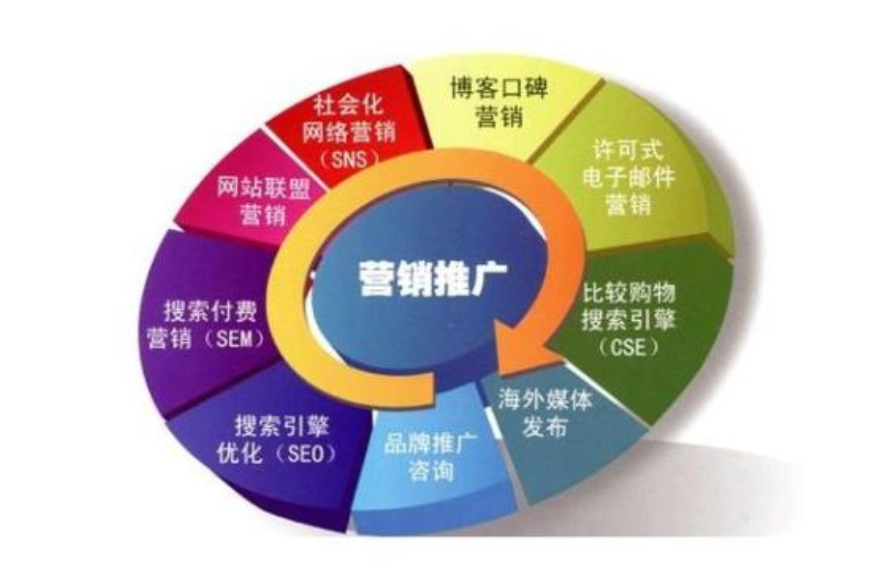

李汉松:近年我观察到:一些经济学家开始关注中国经济思想史,开始读《史记》《管子》和《盐铁论》。许多人对《管子》的兴趣尤其浓厚,因为管子既承认人是受激励的、有能力相互交易的经济行为者,也强调价格最易受政治经济动荡影响的那些核心物资有必要宏观调控。既要运用市场法则,也要适时适当介入,发挥国家作用,保障社会繁荣,颇有一些“先秦双轨制”的意思。和许多古代经济理论一样,中国经济思想并不拘泥于“放任”和“管控”这种简单的对立,更有学者使用古代中国经济思想管窥现代中国思想史的潜台词,甚至超越中国语境,重新反思经济发展的范式。我们当然不能认为中国哲学能解决当代经济的疑难:这是反历史的、简单粗暴的时代错置。但是也许过去的文本和观念能动摇一些我们现在认为理所当然的理论预设,促使我们重新思考经济学本身。

普鸣:直到最近,不论你在哪里研习经济学,尤其是在美国,你基本在两条思路之间兜圈圈。诚如汉松所言,这两种思路只是彼此的一种变体而已。古典自由主义,或者现如今的新自由主义,先从个人出发——这是经济学版本的“个人论”——再创造市场条件,使众多理性自利的“自我”得以做出理性决策,自由交易,谋求效益最大化。只要避免政府干预、放任自由市场,一切终将水到渠成,达到最佳结果。另一思路,即凯恩斯主义,从根本上并不持任何异议。凯恩斯主义者只是增加了一个附带条件:如果只是自由放任,难免导致不平等,使许多人无法在市场中扮演应有的角色。凯恩斯主义者强调政府干预,尤其是制定税率,也更愿意以特定方式资助穷人,帮助他们回归市场。多年来,经济学家反复说:“咱们来辩一辩,这两种思路孰优孰劣!”绕来绕去才发现:经济学绕不出一个浅水湾。那么我们能从中国哲学中学到什么呢?中国哲学不从先入为主的个人利益出发,构建由一群“个人”组成的市场,而是从混沌之中如何产生规律讲起,因此提出的问题也颇为不同:如何改变经济运行的轨迹?如何创造条件,促理解、相交利?真正的答案是:不存在万能灵药。真正的问题不是通行法则,而是价值取向。西方经济学的“政府更少介入论”和“政府更多介入论”在提出问题之前就已经回答了自己的问题,这样还不如不问!中国哲学则不然,它提出的问题是:目前情势如何?需要如何去做,才能改变经济运转的轨迹?如果你精读汉松前面提及的这些典籍,你会发现的不仅是经济学理论,还有社会理论、政治理论和伦理理论。因为按照中国传统哲学的观点,经济学不应脱离关于社会本身的、基于价值的探讨。你要问:我们究竟想建造什么样的世界?什么样的世界才能让我们更加繁荣?此时再回顾时下的美国,我们不禁要问:不论是持新古典主义还是凯恩斯主义,抑或是从任何其他角度来看,美国经济的景况究竟如何?答案是:不容乐观!我们究竟是该争执再减一点或加一点税,还是问:现在美国经济陷入了哪些模式?如何摆脱这些模式?我们可以开始做些什么具体的工作,推动变化?从中国哲学视之,纳税多少,不因人类天生是否“理性”或“自利”之类的武断理论而定。真正的问题是实质性的:如何改变趋势?如何缩小不均?面对2008年那场金融危机,如何打开新可能、新局面?抓住那五大金融机构不断注资,究竟是在改变现状还是在重复旧制?这种救市方法是否明智?有没有其他重启经济的方案?问不同的问题才能得到不同的答案。因为中国经济思想深深嵌入了伦理、社会和政治思想,所以我们在探讨经济学的同时,也在问:如何建设一个更好的世界?

两位从微观的个人修为一直谈到宏观的经济思想,不过,最后还是难免落到中国哲学这个范畴本身。在两位看来,究竟什么是哲学?什么又是中国哲学?

李汉松:西方学界辩论过中国是否存在哲学。近代以来,中国思想家也在为自己的国故寻找哲学基础,甚至刻意重构出一个中国的哲学传统。从《先秦名学史》到《中国哲学史》和《中国哲学史大纲》,二十世纪的中国哲学史家做出了奠基性的工作。然而就哲学这个学科而言,我们仍匿身于亚里士多德和黑格尔系统的荫蔽之下,因形而上学而困惑,因分析哲学而苦恼。雅兴偶发,才谈一谈亚、非、拉。随着哲学界开始重视比较哲学,中国哲学的地位有所提升,哲学家们也不再质疑中国哲学的哲学属性。然而接踵而至的问题是:如何比较哲学传统?激进的相对主义者认为,哲学终究无可比较,正如你永远不能说清日本天皇究竟是皇帝还是教皇。普世主义者则要求我们通过比较,提炼出一系列放之四海皆准的黄金准则。说“己所不欲勿施于人”是不够的,必须要从《摩诃婆罗多》和《蒂鲁古拉尔》、《托拉经》和《新约》中找到类似的格言警句,才算是重建了“巴别塔”,重塑了“类意识”,才能企及人类伦理的原本形态。显然,我们夹在中间,很难同时满足这两拨哲学家的诉求。

普鸣:我想先抛出一个宏大而悲观的论点,但请各位保持耐心,因为之后便是乐观的结论。简单的事实就是:哲学,乃至近乎全部的现代学科,都是十九世纪欧洲学术史和思想史的产物。欧洲思想史美妙绝伦,我对此毫无异议。但你当真认为全部的知识形式都要按照两百年前世界一隅规定的准则来组织么?难道两百年前,地球某个角落兴起的一种理解事物的方式必须要定义我们现如今该思考什么问题、阅读什么文本么?对许多人而言,答案是否定的,然而这依旧是我们所处的世界。哲学的定义极其狭隘,甚至不能完全反映西方传统的核心内涵,遑论其他文明。现代西方思想家反思希腊哲学时,摘出柏拉图的理型论,声言:这是哲学!然后又摘出亚里士多德的逻辑学,宣称:这是哲学!意思是,古代曾有过一些十九世纪意义上“哲学”的“先兆”。在我们逾越西方世界的边界之前,不如考虑一下“哲学”一词的来源:古希腊人号称“哲学”(φιλοσοφία)即“爱智慧”,近乎全体古希腊人心目中的“哲学家”都无法满足十九世纪“哲学”的标准,而这套标准却仍然束缚着我们。柏拉图的理型论和亚里士多德的逻辑学只是少数的例外,而绝大部分的古希腊哲学是一种生活方式。读一读亚里士多德即可发现,如何生活、如何不落入恶习,这才是哲学的核心关怀。西方传统尚且遭到如此待遇,其他文明就更不用说了。汉松开篇提到了,和古地中海哲学一样,南亚和东亚哲学也关注生活方式。这意味着什么呢?想象一种世界主义的哲学愿景。学术上,这意味着一个重视各种哲学传统的哲学系,但绝不止于此。我们所有人都应从世界各处的观念、理论和愿景中汲取养分——这当然包括中国哲学传统。我认为这将改变一切。与之相反,如果你用十九世纪欧洲的偏见定义哲学——不论十九世纪的欧洲思想家多么伟大,也绝无可能聪颖到洞悉一切可能——则给自己套上了不可理喻的枷锁。难道十九世纪欧洲人不认为《老子》《庄子》和《论语》是严格意义上的哲学,我们就不该研读这些文本了么?如果世界主义的哲学不符合如今的哲学范式,那么再好不过了!我们就是要采纳他人视角打破既定的范式,最终打开全新的可能。